南京大虐殺の歴史を「選択的忘却」した日本

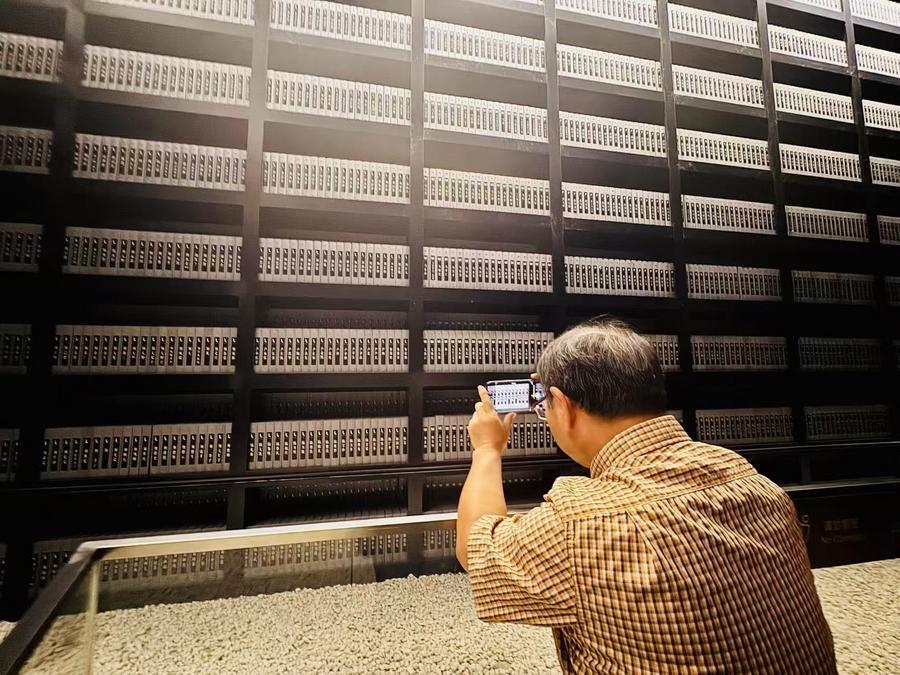

侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館で、犠牲者の名前が刻まれた壁を撮影する中国系米国人の魯照寧さん。(南京=新華社記者/郭丹)

【新華社東京/北京8月15日】南京大虐殺を題材にした中国映画「南京写真館」が世界で上映される中、東京の平和祈念展示資料館で、館内から出てきた人たちに「南京大虐殺を知っているか」と尋ねた。40歳前後の女性は「聞いたことはあるが、詳しいことはまったく知らない」と答え、数人の女子中学生からは「聞いたことはあるが、詳しくは知らない」「線路に爆弾を仕掛けたとか」「虐待や強制労働というのは知っている」という答えが返ってきた。

唯一、60歳前後の男性は「具体的なことは分からないが、写真で非常に残虐な、日本兵が中国人を虐殺するのを見た記憶がある」と答えた。

今年は中国人民抗日戦争、世界反ファシズム戦争の勝利から80年、南京大虐殺の発生から88年に当たる。この災禍により30万人の中国人が虐殺されたが、今の日本人の多くはこの悲惨な歴史を知らない。何が日本に南京大虐殺を「選択的忘却」させたのか。

南京大学歴史学院の張生(ちょう・せい)教授は「日本の南京大虐殺の忘却は意図的で組織的なものだった」と核心を突いた。

張氏は「1950~60年代に、戦犯から首相にまで上り詰めた岸信介などの人物らが組織的に歴史の定説を覆し始めた。70~80年代には日本社会、さらには政府内の多くの大臣までもが故意に『言い間違い』と称して民衆を惑わせた。例えば『中国侵略』を『中国への進出』と言い間違えるなどだ。90年代以降、特に2012年の第2次安倍内閣の発足以降は小中高校の教科書が大幅に改訂され、社会では絵本や漫画、映像作品を通じて『南京大虐殺はなかった』あるいは『疑わしい』とする見方が社会に広まった。80年余りが過ぎた今、南京大虐殺について正しい歴史認識を持つ日本人はますます少なくなっている」と説明した。

研究室で取材を受け、南京大虐殺の史料を見せる南京大学歴史学院の張生教授。(南京=新華社記者/夏鵬)

現行の日本の教科書は、南京大虐殺とその歴史的背景について次のように記述している。「第2次世界大戦後、極東国際軍事裁判は日本軍が南京占領中に民間人を20万人以上虐殺したと認定した(いわゆる南京事件)。一方で日本の学術界には虐殺人数に関する定説はなく、十数万人から20万人、4万~5万人、1万人程度など諸説ある。また『捕虜などが2万人殺された』『数千人の民間人が殺害された』という説もある。これに対し、中華人民共和国政府は30万人以上が虐殺されたと主張している」

一部の右傾的出版社の教科書は、日本軍が中国で犯した大規模な殺人や略奪、強姦などの凶悪な行為に触れず、極東国際軍事裁判の判決を疑問視し、南京大虐殺に関する記述を完全に削除しているものもある。

今年の8月15日は日本の無条件降伏からちょうど80年に当たり、極東国際軍事裁判の判決から既に70年余りが経過している。それでも日本の教科書はなおも裁判結果に疑問を呈し、犠牲者数を問題視しているのはなぜか。

張氏はその理由について「日本は、当時の状況下で中国当局が南京で死体を一つ一つ数えることは不可能だと分かっていた。その結果、日本の侵略者は中国側に達成不可能な課題を突きつけ、それを根拠に南京大虐殺を否定し、東京裁判の結果を否定し、日本の中国侵略の歴史を否定してきたのだ」と説明した。

歴史の改ざんも事実の否定も許されない。当時の日本人が威勢を誇示するために撮影した中国人虐殺のさまざまな写真、日本軍の部隊が記録した戦闘詳報や陣中日誌、外国メディアの報道、当時南京にいた外国人が残した記録などの各種史料のいずれもが、日本軍が南京で犯した重大な罪行を余すところなく物語っている。

日本の僧侶、大東仁さんは、20年にわたり中国を侵略した日本軍の史料を収集し、今月までに南京市に寄贈した史料は4千点近くに上る。侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館に陳列されている「第16師団歩兵第33連隊の南京付近戦闘詳報」「第9師団歩兵第36連隊陣中日誌」などの貴重な史料も大東さんが寄贈した。

今年は南京攻撃を指揮した柳川平助中将のアルバム6冊を寄贈した大東さんは「多くは未公開の写真で、1枚ずつ細かく研究する価値がある」と語った。

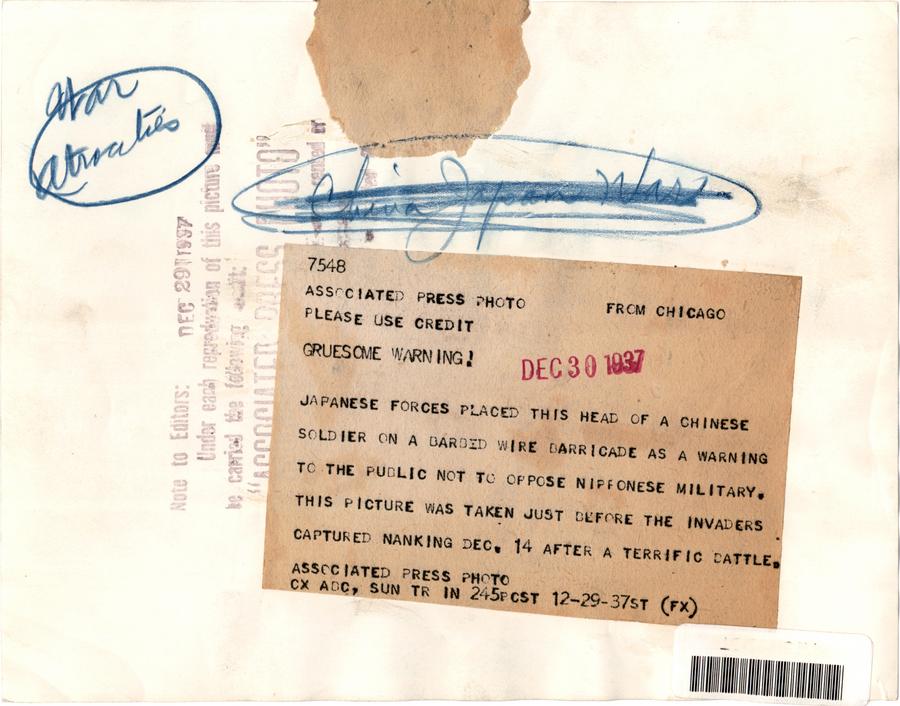

中国侵略日本軍の南京大虐殺での暴行を写した写真の裏に押された国連の印章。(北京=新華社配信)

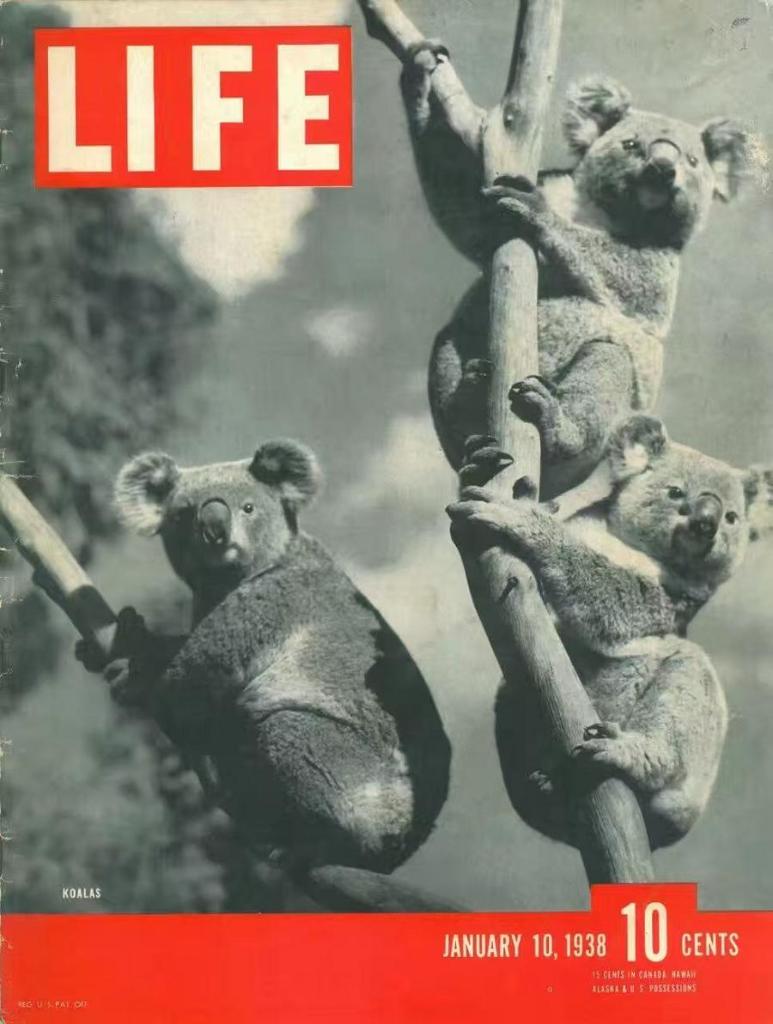

南京市生まれの中国系米国人、魯照寧(ろ・しょうねい)さんは2004年以降、同紀念館に2100点余りの史料を寄贈してきた。魯さんは紀念館の壁に掲示された鉄柵に置かれた頭部の写真を指しながら、最初は米誌「ライフ」でこの写真を見たが、その後、国連事務局に保管されていた説明入りの同じ写真を入手し、寄贈したと話した。この写真は映画「南京写真館」にも登場している。

紀念館にある犠牲者の名前が刻まれた壁の前で、自分の大おじである「魯葆寅(ろ・ほいん)」の3文字を見つけた魯さんは、涙を流しながら「ここで初めて大おじの名前を見つけた。私の家族だ」と語った。大おじは日本軍に銃剣で殺されたと説明し「国の歴史は家の歴史でもある。国がなければ家もないのだから」と悲痛な面持ちで話した。

中国侵略日本軍の南京大虐殺での暴行が映る写真を掲載した米誌「ライフ」(1938年1月10日付)の表紙。(北京=新華社配信)

2015年、「ラーベの日記」や「程瑞芳(てい・ずいほう)日記」「ベイツの文書」、米国人牧師ジョン・マギーの16ミリカメラとフィルム原版など多くの一次史料が「南京大虐殺アーカイブ」として国連教育科学文化機関(ユネスコ)の「世界の記憶」に登録され、南京大虐殺は世界共通の記憶となった。

張氏は「南京大虐殺の歴史の真相を知りたい人は、世界の多くの国で、さまざまな言語から史料を探すことができる。中国の学者も世界各地で関連文書や過去の報道、文献の収集に全力を注いでおり、中国の研究成果の多言語での発信強化にも努めている」と語った。

大東さんは「右翼からの批判は、少なくとも侵略戦争について対話している。しかし無関心な人は対話すらない。無関心こそが一番恐ろしい」と語った。(記者/郭丹、李子越、蔣芳)