川越「あいアイ美術館」を訪ねて 知的障害者の自立をアートで支援

【新華社東京2月17日】「小江戸」と呼ばれ観光客でにぎわう埼玉県川越市に、知的障害者に絵画など創作活動の場を提供し自立を助ける「あいアイ美術館」がある。日本国内の障害者アート普及に大きく貢献しているだけでなく、中国やフランス、スイス、タイ、韓国などとの国際交流も展開。館長の粟田千恵子さんは1970年代から200回以上訪れるなど中国と縁が深く、中日交流の拠点にもなっている。

15日、「あいアイ美術館」の入り口に書かれた活動の趣旨。(埼玉=新華社記者/藍建中)

粟田さんはこれまで知的障害者教育に60年以上携わってきた。きっかけは、大学時代のアルバイトで6歳の自閉症児の家庭教師を務めたこと。その子どもは自分の世界に閉じこもり、爪をかむばかりでなかなか交流してくれなかった。グラフィックデザインを専攻していた粟田さんは、風船の中に水で溶かした石膏を入れて膨らませる遊びを考案。石膏が固まって恐竜の卵のような形になるのを見て子どもは夢中になり、他人との交流も上手になっていった。

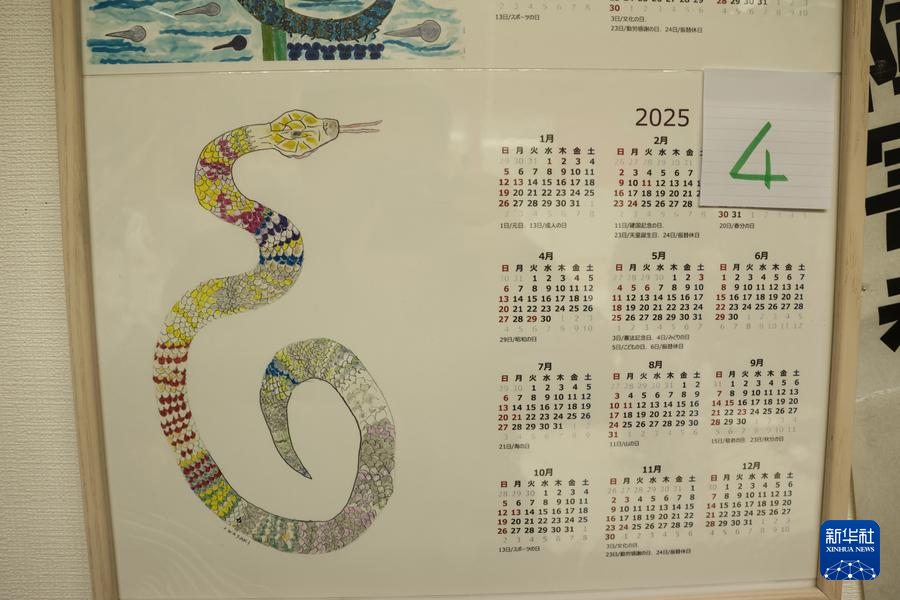

15日、美術館内に展示された知的障害者の絵で作ったカレンダー。(埼玉=新華社記者/藍建中)

このエピソードが評判となり、粟田さんは知的障害者の教育に本格的に取り組むようになった。さまざまな経験を通じて栗田さんが編み出したメソッドがあいアイの「五感法」と「体験法」。「五感法」では目(視覚)、鼻(嗅覚)、耳(聴覚)、口(味覚)、手(触覚)のすべてを刺激し、フル活用させる。「体験法」は創作対象の成長過程に子どもたちを参加させる方法で、例えば自分で花を育てスケッチする。自分で育てれば特別な感情が沸き、絵画への情熱につながるという。

15日、知的障害者の絵がデザインされたミネラルウオーターのボトル。(埼玉=新華社記者/藍建中)

粟田さんは、知的障害者には衣食住の支援より、自立できるような支援をもっとすべきだと考えている。知的障害の子どもは勉強は苦手でも、芸術分野で特異な才能を発揮することもある。教え子の何人かは画家として給料をもらうプロも育ち、本格的な自立を実現した。1997年に非営利団体「あいアイ」を設立、2007年5月に「あいアイ美術館」を開設。まもなく83歳という今も、粟田さんは川越市と工房のある東京の田端の間を奔走しながら、障害者に絵画を教え続けている。(記者/藍建中、彭純)

15日、美術館内に展示された知的障害者の絵で作ったはがき。(埼玉=新華社記者/藍建中)

15日、「あいアイ美術館」の前に置いてある知的障害者の絵や教材に使われている花。(埼玉=新華社記者/藍建中)

15日、知的障害者の絵画を説明する粟田千惠子さん。(埼玉=新華社記者/藍建中)

15日、美術館内に展示された知的障害者の絵で作ったカレンダー。(埼玉=新華社記者/藍建中)

15日、美術館内に展示された知的障害者の絵で作ったカレンダー。(埼玉=新華社記者/藍建中)

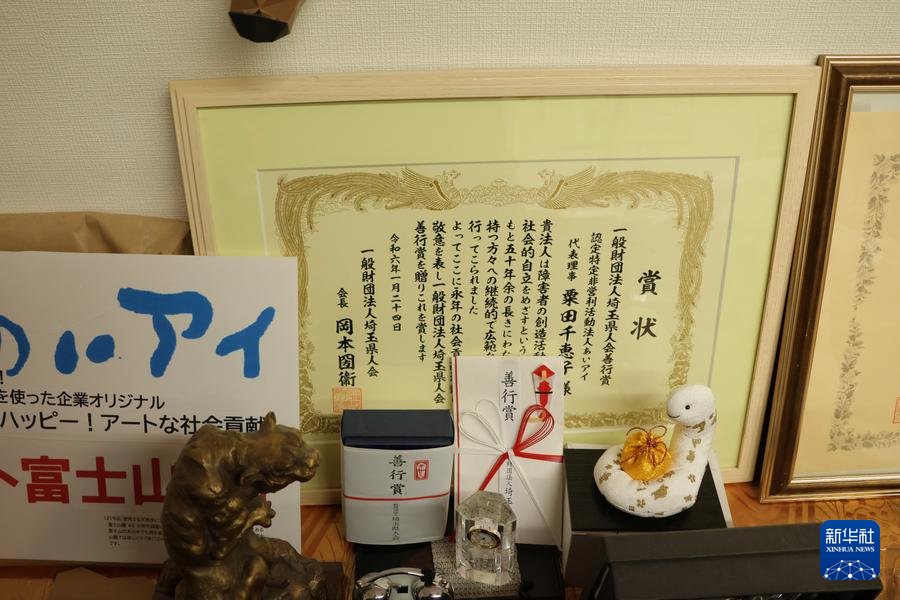

15日、埼玉県人会が「あいアイ」の障害者支援活動に送った賞状。(埼玉=新華社記者/藍建中)

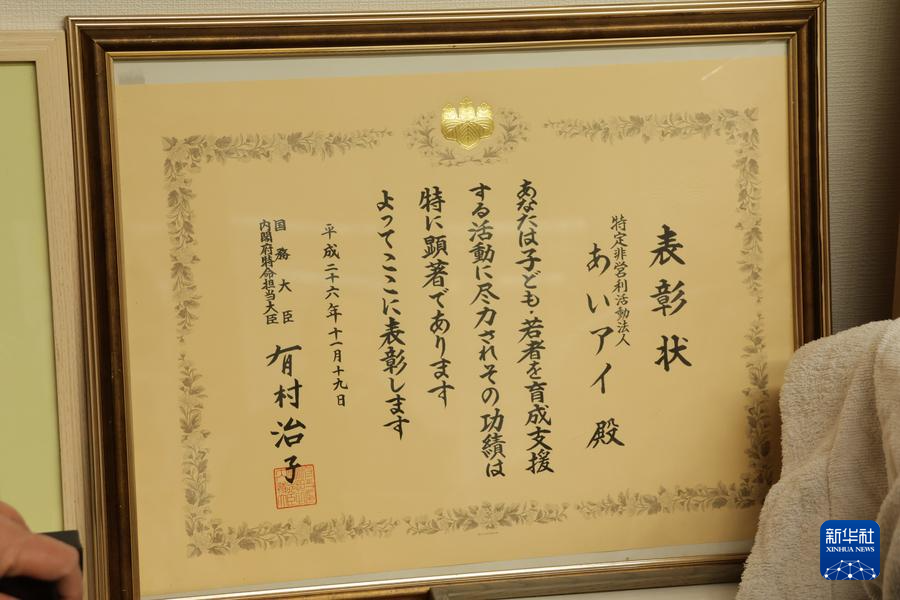

15日、内閣府特命担当大臣が「あいアイ」の教育支援活動に贈った表彰状。(埼玉=新華社記者/藍建中)

15日、取材を受ける粟田千惠子館長。(埼玉=新華社記者/藍建中)

15日、あいアイ美術館の入り口。(埼玉=新華社記者/藍建中)

15日、美術館内に展示された知的障害者の絵で作ったカレンダー。(埼玉=新華社記者/藍建中)

15日、自身の書道作品を見せる粟田千惠子さん。(埼玉=新華社記者/藍建中)

15日、美術館内に展示された知的障害者の絵で作ったはがき。(埼玉=新華社記者/藍建中)

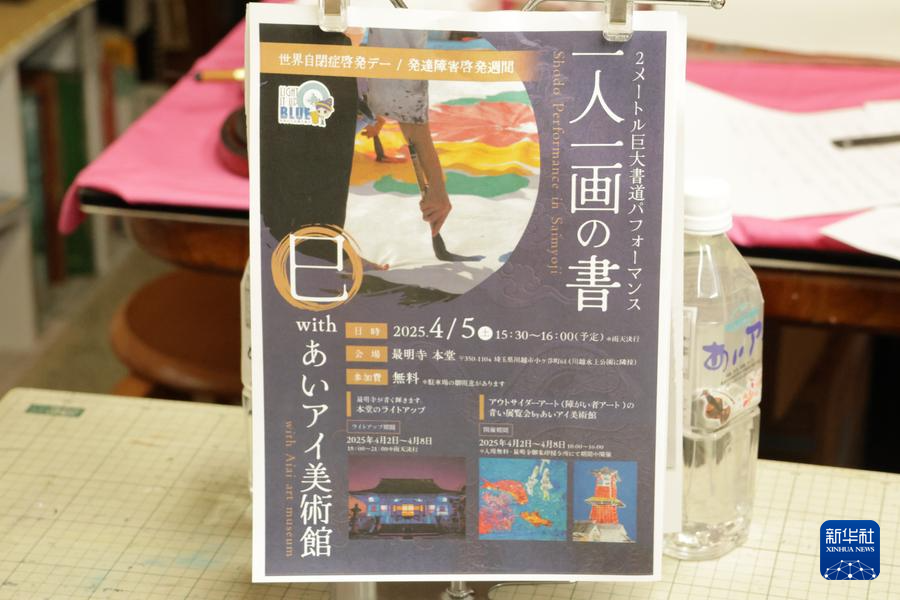

15日、あいアイ美術館が市内の最明寺で4月に計画する展覧会のチラシ。(埼玉=新華社記者/藍建中)

15日、美術館内に展示された知的障害者の絵で作ったカレンダー。(埼玉=新華社記者/藍建中)